「国語の成績アップ」は可能!コムタスの実績と効果的な勉強法を公開

「国語の成績が上がらない…」

「国語の成績を良くするにはどうすればいいの?」

高校生の皆さん、こんな風に悩んでいませんか?

コムタスの国語クラスには、毎年さまざまな悩みを抱えた生徒が通っていますが、1年・2年と学習を続けることで多くの生徒が飛躍的な成績向上を遂げています。

この記事では、「国語の成績はなぜ上げにくいのか」「どうすれば国語の成績が上がるのか」について、コムタスでの実践に基づいて解説します。悩んでいる人の助けになれば幸いです。

国語の成績はなぜ上げにくい?

国語の成績って、他の科目に比べてなんだか上げにくいなぁ・・・。と感じませんか?それには理由があります。以下を読んでみると「そうそう!」と納得するのではないでしょうか。

国語の成績を上げるには「国語をやる」しかない?

国語の成績を上げるには、そりゃあ、国語をやるしかないじゃない!と思うかもしれません。

しかし、いざ国語の勉強をしようとすると、「何を」「どうやって」「どのように」「どの程度」学習すればいいのかが分からず、何となく手元にある問題を1問解いてみたり、単語帳を開いてみたりで1日が終わったりしませんか?

そのような曖昧な勉強方法では、なかなか成績は上がらないものです。

スポーツに喩えてみましょうか。たとえば野球選手が野球をうまくなるために「野球をする」のでしょうか?こんな粗っぽい考えでは上達しないのは明らかです。なぜなら、野球がうまくなるためには、基礎体力、バッティングのフォーム、守備のポジショニング、ランニングの技術など、多くの要素が絡み合っているからです。

国語も同様で、「問題が解ける」のは国語力が総合的に高まった結果として成り立つことなので、やみくもに「問題を解く」とか「国語をやる」だけでは、真のスキルアップは難しいのです。

的外れな学習方法にはリスクがある

ただでさえ忙しい高校生活なのに、的外れな学習方法を採用してしまうと、どれほどの無駄が生じるか分かりますか?

たとえば、「学年プラス1時間」の勉強法が推奨されることがあります。高2なら1日3時間です(土日はもっと長いでしょうけど)。この3時間、実際には英数に費やす割合が大きいでしょう。つまり、国語に使える時間は1日あたりに直すとほんの数十分程度です。

このわずかな時間を、「漠然と問題を解く」「何となく単語帳を開く」などということに費やしていては、国語の成績は一進一退でなかなか向上しないのは明らかです。

正しい学習方法を知れば、短時間でも効果の高い学習を進めていけます。

国語は成果の実感が難しい

国語の成果は、他の科目と比べて実感しにくいのも特徴です。たとえば、数学や物理では正解の瞬間の達成感があったり、確信をもって答えが出たりするものですが、国語はどうしてもそこまでの確信を持ちづらいことが多いでしょう。

さらに、国語は「たまたま得意なテーマだった」という偶然で高得点が取れてしまう(にも関わらず本人が実力で取ったと錯覚してしまう)ケースが時々起こります。そのため、自分の実力不足を反省したり、成長を正しく実感することが難しい科目といえます。

そのため、理想的には「なぜ今回は点が高かったのか / 低かったのか」「弱点を克服するためには何をすべきか」というアドバイスを受ける環境があるのが望ましいです。

コムタスの国語クラスの指導法

コムタスで国語の指導をするにあたって、気をつけていることをいくつかご説明します。具体的に示しているので、国語に悩んでいるあなたにぜひ読み進めていただきたいポイントです。

古文・漢文 - 何をどこまで学ぶのか?

古文・漢文は「単語を覚える」「文法を覚える」という目標を立てやすいので、「国語を勉強しよう」と思い立った人がまず手をつける科目ですね。

しかしひとことに「単語を覚える」と言っても、具体的には何をやりますか?単語帳を買って覚える?それはまあいいでしょう。でも、その覚えた単語の知識をそのまま使えば点になるのでしょうか?

・・・実は、点にならないのです。

単語帳で覚えた知識はいわゆる「表面的な知識」であるため、そのままで点を取れるほど大学入試は易しくはありません。

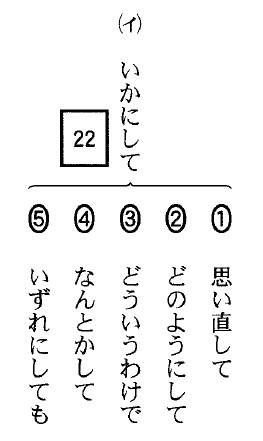

具体例を見てみましょう。こちらは2019年のセンター試験の出題です。文中の「いかにして」という単語に傍線があり、意味を問われています。

一方、「いかにして」を単語帳で調べると

- 【疑問】どのようにして

- 【願望】なんとかして

という風に載っています。ですから、これを選べばいいな!と思って選択肢を見るとびっくり!なんと両方とも載っています!(選択肢2番と4番!)これでは5択が2択になるだけです!

「5択が2択になれば進歩じゃない?」と思いましたか?ダメですよ。2択ということは五分五分。つまり5割しか取れない戦略だということです。

5割の得点で行ける国公立大学はあるでしょうか?たとえば2023年共通テストのベネッセのデータで「合格可能性B判定」が出るのは次のような得点率です。

- 九州大学 80%

- 広島大学 72%

- 愛媛大学 61%

- 県立広島大学 56%

ですから「50%で届く国公立大学はあまり存在しない」ということが分かっていただけると思います。

大学入試の古文で必要なのは「文章に応じて意味を使い分けできる単語力」です。それを身に付けるためには

- 逐語訳ではなく、単語の意味のコアをつかむこと

- 文章に応じて意味の使い分けをする技術

の2つが必要です。

コムタスで指導するのはまさにこの2点です。誰でもできる丸暗記では二択、つまり得点率50%までしか持っていけません。その先、国公立大学に届くために必要なことは何か。単語の知識ひとつを取っても、このようにきめ細かく不足部分を補う指導をしていきます。

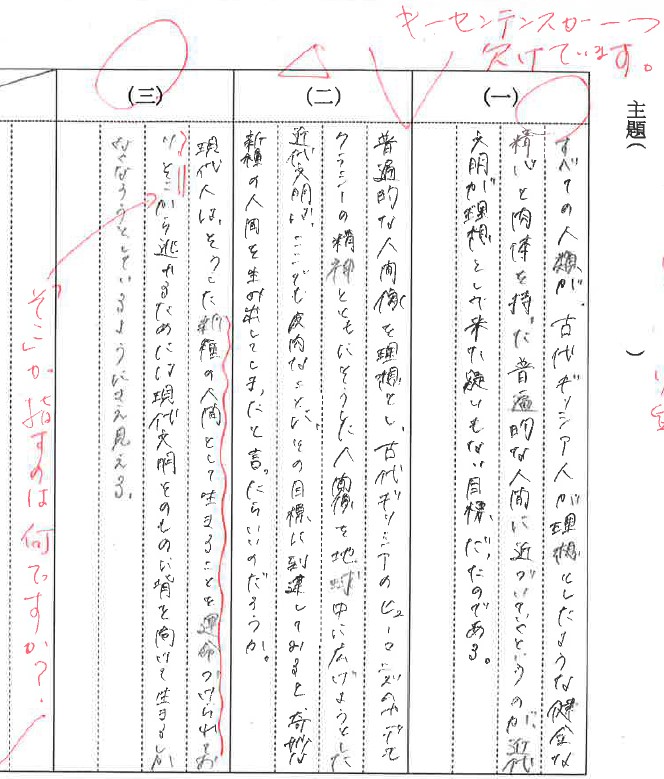

現代文 - 要約の添削とその効果

現代文の学習においては、長い文章を読んだ上で「要約をする」というプロセスが非常に大切です。

「自分は共通テストしか受けないから…」とか「自分が受験する大学の国語には要約はありません」などと思う生徒も多いのですが、要約問題が出題されるかどうかとは関係なく、要約は現代文の学習において必須であるとコムタスでは考えています。

なぜなら、要約とは「筆者は要するに何を言いたいのか」を、頭に収まるサイズの情報量にまとめる作業だからです。多くの高校生はこれができないため、文章が長くなればなるほど内容が頭に入らなくなるのです。

でも、適切な要約をするスキルがあれば、どんな長文でも「要するにこういう意味だよね」と頭に入れながら先に進むことができるので、大意を外さずに問題に取り組んでいけます。

しかしこの要約、もちろんとても難しいスキルです。

そこでコムタスでは、

- キーセンテンスの見つけ方

- 不要な情報の省き方

- 適切なまとめ方

など、要約に必要な技能を集団授業で練習し、さらに受講生一人ひとりに要約課題を出して添削を行います。

このように個別添削をするので、「分かったつもり」から「実践できる」という状態にまで生徒を持っていけるのです。

「フリカ」と「まんてんテスト」の導入

英語や数学のようにたくさんの演習時間を確保できない国語においては、短時間で成果を挙げる仕組みがとても大切です。

コムタスでは「フリカ」と「まんてんテスト」という2つの仕組みを導入し、学習内容の定着に役立てています。

- フリカ

これは「振り返り」という意味の造語です。授業の直後に、その時間内に学習した内容を短い言葉でまとめて講師に提出します。

このフリカにより、この時間内に学習した内容を一気に振り返り、「今日はこんな内容だったな」ということを凝縮して頭にインプットできるという効果があります。

- まんてんテスト

これは前回の学習内容に基づいた基礎知識確認のためのテストです。次の授業の最初に行います。

問題は前回の時点で公開されており、生徒はその問題に応じた知識をおさらいした状態で授業に出席するので、「やったところが出なかった」などという無駄がありません。

このような学習習慣は、高校生にとっては目新しいものなので、なかなか最初のうちは定着しません。フリカを提出し忘れたり、まんてんテストの準備をせずに来たり・・・。

でも、これまでの先輩たちが国語の受講を振り返って「フリカで頭が整理できた」「まんてんテストで満点を取る準備をしたから基礎力が定着した」と書き残しているのを見て、現役生たちも徐々に学習習慣を改めていっています。

集団指導のメリットを最大に活用

コムタスでは指導を集団・個別の両方から選べます。

ただし上にも書いた通り、集団授業の受講生にも添削のような個別対応や質問応対がついてくるので、「添削を受けたいから個別指導」とお考えになる必要はありません。

集団授業には特有のメリットもあります。それは「競争心や焦りが生まれる」という点です。同じ呉市内の学校に通う生徒が、同じ時間内にどこまでできているのか。同じ「まんてんテスト」に臨んだ結果、クラスのメンバーはどのくらいできているのか。自分との差はどこで生まれるのか。

また、高3の冬には大学受験をするという前提で、逆算されたカリキュラムが組まれているのも集団授業の特徴です。「今日はテスト前だから…」「今週はちょっと部活が忙しくて…」などとズルズル計画が遅れることがなく、頑張るクラスメンバーの姿に励まされながら、受験までの長く厳しい道のりを無理なく乗り越えていけます。

このような集団授業のメリットを最大限に活用しながら、個別添削などを組み込んで生徒一人ひとりの学力を高めていきます。

フリーダイヤル0120-379-560

受講生の成績アップ事例

コムタスの国語クラスでは、毎年、受講生の成績アップ事例を積み重ねています。一例として今年の在籍生から、最も分かりやすいケースを2つお届けします。

.jpg)

1年で偏差値が40台から60台へ!Aさんの飛躍

Aさんは定期テストでは良い成績を取っていましたが、模試ではずっと苦戦していました…。

「模試は定期テストと違って、初見の文章を読解しなくてはならないから、何からどう手を付けてよいか分からなくてあわててしまう」

と悩んでいたのです。

しかし、1年間のコムタスでの学習で偏差値が大幅に上昇しました。コムタスでは「どんな分野の文章も読解するルールは一つ」という指導をしています。あれやこれやに手を出す必要はありません。このことが徐々に身に染みついてきたようですね。さらなる飛躍を期待しています!

地道な努力で偏差値が40台から50台へ!Bさんの軌跡

Bさんはそもそも国語が大の苦手。でもあきらめずに授業後に積極的に質問を続けていました。その結果、1年後には偏差値が大幅に向上!

ある日、Bさんは「文章が何を言っているのがわからない」「どこが大事かわからない」「最後の方を読んでいたら最初に書いてあることを忘れる」と暗い顔で悩み相談に来ました。

そこでBさんと、授業で指導したキーセンテンスを一緒に見つける練習をしてみたところ、笑顔に。これで大事なことをつかめたようで、成績の上昇につながったようです。

卒業生が振り返る国語の学習

卒業生が「合格体験記」に国語の授業について感想を寄せてくれているケースもあります。いくつかご紹介しますね。

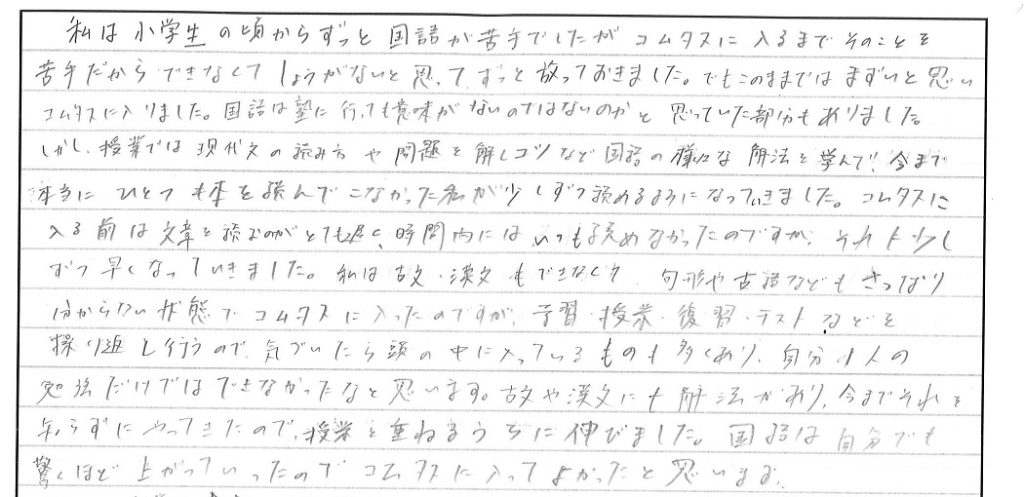

小学生から苦手だった国語が驚くほど上がった!Uさん【広高校→山口大学】

小学生の頃からずっと国語が苦手だったけれど、「苦手だからできなくても仕方ない」と放置していたUさん。

コムタスに来てからも「国語は塾に行っても意味がないのでは?」と思っていたとのこと。

でも・・・

「授業で現代文の読み方・問題を解くコツ、さまざまな解法を学んだ」

→ひとつも本を読んでこなかった私が少しずつ読めるようになってきた!

読むスピードも上がってきた!

「古語や句形もサッパリ分からなかったのが、予習・授業・復習・テストをくり返すと・・・」

→気づいたら頭の中に入っていた!

こういった経験から、

「古文や漢文にも解法があるということを知らずに過ごしていた」

「授業に参加しつづけるうちに驚くほど伸びた」

と書き残してくれたUさん。見事、広高校から山口大学へ合格しました。

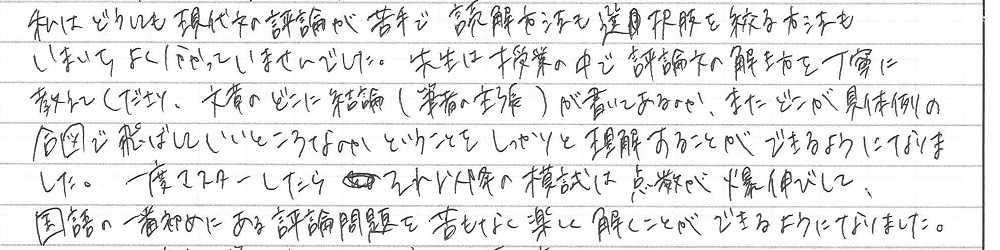

苦手な評論文が爆伸び!Oさん【三津田高校→山梨県立大学】

現代文の評論文が苦手で、読解方法も選択肢を絞る方法もよく分かっていなかったOさん。

授業の中で評論文の解き方を教わり、「筆者の主張はどこにあるか」「どこは飛ばしていいか」が理解できたとのこと。

「一度解き方をマスターしてからは、模試の点数が爆伸びした!」と、嬉しそうな文章を寄せてくれました。

このOさんの話から分かるのは

「現代文には解き方がある」

「普通の高校生はそれを知らずに解いてしまう」

ということですね。

そうなんです。現代文には決まった解き方があるので、教わった方がいいですよ・・・と我々は毎年思ってます。

フリーダイヤル0120-379-560

よくある質問「国語の成績を上げるには?」

ここでは、国語の成績に関するさまざまな質問にお答えします。参考にしてください。

現代文の読解力を高める方法は?

共通テストや2次試験の現代文を突破するために重要なのは「速読力」です。

特に共通テストは、近年、文章自体が非常に長くなっています。さらに、設問・選択肢も速やかに読解しなくてはなりません。この両面からのアプローチが必要です。

ここで「速読」というと「ページを速やかにめくりながら目に焼き付ける」「眼球の動きを鍛える」などの特殊なトレーニングを想像されるかもしれませんが、そうではありません。

コムタスで実施しているのは、「要約の手法」を用いて本文を素早く読解するトレーニングです。そう、まさに「国語力」を鍛えることで速読できるようになるのです。

さらに設問・選択肢の分析方法も伝授するので、問題文や選択肢を何度も読み直して時間をロスする…などということも減ってきます。

本を読むと読解力が上がるの?

国語で扱われる文章が比較的理解しやすい、小中学校の段階では当てはまるかもしれません。国語で読む文章の内容と、普段の読書で触れる文章レベルが同程度のものになりやすいからです。

しかし、大学入試で出題される文章は難解で、また高校生の皆さんには馴染みのないものが多いです。科学や哲学の評論文、明治大正期の小説を、普段の読書で好んで読んでいる人はあまりいませんよね?

こうなると、日頃の読書と大学受験の国語のレベル差が大きすぎるので、「本を読むと読解力が上がる」とは言えなくなってきます。

したがって、高校生が大学入試を突破する読解力を身につけるには、大学入試のための国語学習が必要です。

古文・漢文の語彙力を上げるには?

古文・漢文の語彙力については上で詳しく説明してしまいましたが、要点を再度まとめます。

- 単語帳などで表面的な意味を覚えるだけだと国公立大には届かない

- 単語の「コアとなる意味」を理解することが必要

- しかも文章に応じて意味の使い分けをする方法が必要

あなたの勉強方法は、これらの要点を満たしているでしょうか?

現代文の語彙力を上げるには?

高校生が意外と詰まってしまうのが「現代文の語彙力」です。そう、現代文を読んでいても漢字が読めないし、読めても意味が分からないのです。

たとえば「慇懃」という語があります。まずこれが読めない。そこで辞書的なものを開くと「いんぎん」と読みが書かれています。これで読めるようになりました。

ところが意味を調べると「ねんごろなこと。ていねい」「よしみ。親しい交わり」などと書かれています。この「ねんごろ」「よしみ」などが理解できない…。このように、現代文の語彙を増やすのは結構難しいわけです。

そこでおすすめなのは、単語帳や辞書で覚えていくのではなく、評論、小説、随筆と特定のジャンルに偏ることなく文章を読む中で、知らなかった語句を覚えていくことです。

このとき同時に、文脈から語句の意味を推測する練習を行うと効果倍増です。上記のように「ねんごろ」と言われてもよく分からないかもしれませんが、文章の中に「慇懃」が出てくれば「大体こんな感じの意味ね」と分かってきます。

これらのことを踏まえ、コムタスの国語クラスでは、高校生の皆さんが大学入試に必要な語彙力を無理なく身につけられる文章教材を提供しています。

国語を正しい方法で勉強しよう

国語の成績を上げるためには、単に「国語をやる」のではなく、正しい方法での学習が不可欠です。

あなたの勉強方法は、正しい国語学習の方法になっているでしょうか?

呉市にお住まいの方にはコムタスがあります。この記事で紹介したコムタスの指導法や勉強法を体験し、国語の成績アップを実現しませんか?お問い合わせをお待ちしています!

フリーダイヤル0120-379-560